Der Winter kehrt ein!

Im Winter bilden die Bienen eine Traube über mehrere Wabengassen und halten sich warm. Dabei bewegen Sie sich langsam über die Futtervorräte. Nachdem die Bienen im November und Dezember, kaum hatte es am Flugloch ca. 10 °C, immer wieder unterwegs waren, kehrt jetzt mit dem Schnee erstmal Ruhe ein.

Bleibt nur zu hoffen, dass alle meine Völker stark genug sind, um die knackigen -20 °C in den letzten Nächten zu überstehen.

Die ersten Kontrollen des Volkes selbst werden erst wieder Frühjahr durchgeführt, wenn wieder Flugverkehr herscht. Vorher wird nur durch vorsichtiges Anheben der Beuten das Gewicht und dadurch die Futtervorräte kontrolliert.

Winter-Varroa-Behandlung

Wenn es so kalt ist, dass die Bienen eine Traube bilden, kann die Winter-Varroa-Behandlung durchgeführt werden. Hierzu wird die obere Zarge kurz hochgeklappt und eine 3,5%igen Oxalsäure-Zuckerlösung in die einzelen Wabengassen auf die Bienen geträufelt. Die Bienen putzen sich gegenseitig, nehmen die Säure auf und die Milben fallen ab. Wichtig ist, dass die Völker brutfrei sind, da die Säure nicht bis in die verdecklten Zellen wirkt. Die Winterbehandlung muss vor dem 31.12. stattfinden, um sicherzustellen, dass es keine Rückstände im Honig des Folgejahres gibt. Oxalsäure ist auch in der Bioimkerei zugelassen und kommt z.B. in Rhabarber vor.

Die Behandlung wurde hier bei ca. -3 °C am morgen nach einer kalten Nacht durchgeführt. Die Bienen sitzen in einer Traube zusammen.

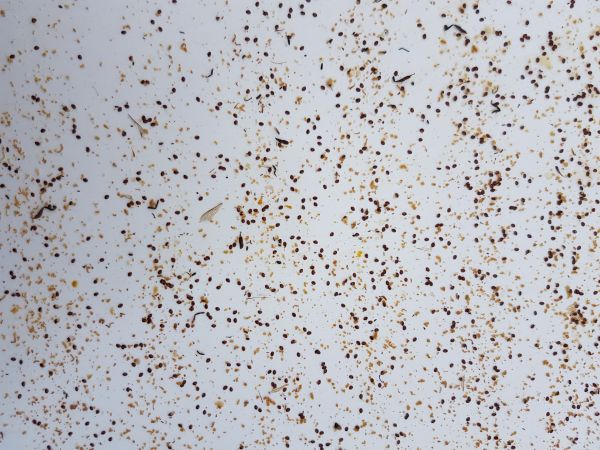

Der Milbenabfall kann dann später auf der "Windel", eine unten in die Beuten eingeschobener weißer Schieber, kontrolliert werden (durch Zählen). Die schwarzen ovalen Punkte auf dem Bild sind die abgefallenen Varroa-Milben.

Einfüttern und behandeln

Durch die Honigernte wird den Bienenvölkern ihr Wintervorrat weggenommen. Daher müssen die Völker vor dem Winter wieder eingefüttert werden. Dies geschieht durch Aufsetzen von Zuckerlösung, dass die Bienen in die Waben tragen und wie Honig zur lagerung verdeckeln. Jedes Volk erhält ca. 20kg Zucker eingefüttert.

Nach dem Einfüttern müssen die Völker gegen die Varroa-Milbe behandelt werden. Solange die Temperaturen es zulassen, kann Ameisensäure verdampft werden.

Hierzu habe ich keine Bilder, daher nur als Text. Zur Einfütterung siehe auch den Eintrag vom 15. Juli 2015, hier sind Fotos von den Futtertrögen gezeigt.

Mittelwände einlöten

Um Völker zu erweitern (z.B. Jungvölker, die mit 4 Waben gebildet wurden), werden Rähmchen mit Mittelwänden in das Volk eingehängt. Diese Mittelwände werden dann von den Bienen zu Waben erweiter, in denen dann gebrütet wird, Futter eingelagert wird etc.

Damit die Mittelwände gut handhabbar sind, werden Sie in die mit Draht bespannten Rähmchen "eringelötet". Dazu werden die Drähte durch Anschluss an einen Trafo erhitzt und dann die fertige Mittelwand in den Draht gedrückt.

Eigentlich wäre das eine schöne Winterarbeit, aber da ich die Jungvölker zum Auffüttern nochmal erweitern musste, musste ich diese Arbeit zumindest teilweise vorziehen.

Die Rähmchen kaufe ich berets gedrahtet, beim reparieren gebrauchter Rähmchen muss der Draht teilweise wieder eingezogen und gespannt werden.

Oben links liegen die fertigen gedrahteten Rähmchen, rechts daneben die Mittelwände (Biowachs) und unten liegt die Mittelwand im Rähmchen auf den Drähten auf. Die Drähte werden durch anlegen von Strom (Kabel rechts) erhitzt.

Hier sieht man gut die Wabenstruktur der Mittelwände und die eingeschmolzenen Drähte.

Fertiges Rähmchen.

Honig abfüllen

Zur Weitergabe des Honigs wird dieser in Gläser gefüllt und etikettiert.

Das Abfüllen und Etikettieren geschieht unter Einhaltung einer Reihe von Verordnungen:

- Hygienebestimmungen

- Honigverordnung

- Lebensmittelkenzeichenverordnung

- etc.

Nach ausführlichen Nachforschungen im Internet habe ich zwei Etiketten erstellt. Eins für meinen privaten Verkauf (hier nochmal mein herzlicher Dank an Verena, die das Bild gemalt hat) und eins für den Verkauf in der Kapler Alm, wo sich auch mein zweiter Bienenstand befindet.

Honig rühren

Um einen cremigen Honig zu erhalten, wird der Honig während des kristallisierens (jeder Honig kristallisiert irgendwann) gerührt. Dabei werden die sich bildenden Kristalle zerbrochen/ zerkleinert und mit dem nicht kristalisierenden Honiganteilen vermischt. Es ensteht eine Mischung aus flüssigem Honig und Kristallen, die gut streichfähig ist und auch lange cremig bleibt. Beim essen schmeckt man die Zuckerkristalle auf der Zunge. Manche Leute mögen diesen Honig lieber, weil er intensiver schmeckt oder nicht vom Brot fließt.

Ich rühre den Honig von Hand, mindestens einmal am Tag für ca. zwei Wochen mit einem Art Stampfer mit dem Namen "Auf und Ab".

Bei diesem Eimer wird es noch eine zeitlang dauern, bis der Honig cremig ist.

Zweite Honigernte

Wabenentnahme zur 2.ten Honigernte bei bestem Wetter. Danke nochmal an Andi für die tatkräftige Unterstützung.

Foto: Andi L.

Essigbaum stark beflogen

Per Zufall habe ich gemerkt, dass der Essigbaum bei uns im Garten stark beflogen wird. Scheinbar sammeln die Bienen an den unscheinbaren, grünen Blüten Nektar.

Erste Honigernte

Fast ein Jahr nach erhalt meiner ersten Jungvölker, sind diese zu Wirtschaftsvölkern herangewachsen, haben ordentlich Nektar gesammelt und im einen Volk sind die Honigwaben schon komplett verdeckelt. Zeit für die erste Ernte des Frühtrachthonigs, der hauptsächlich aus Löwenzahn und Obstblüten gesammelt wurde. Während im ersten Volk die Honigwaben schon komplett verdeckelt sind und der Wassergehalt unter 18% liegt, sind die Waben im zweiten Volk noch nicht voll und der Honig ist noch zu feucht (über 19,5%).

Bei der Honigernte werden die Waben aus dem Bienenstock genommen, die ansitzenden Bienen werden vor das Flugloch geschüttelt/ gekehrt und dann in einer Bienendichten Kiste (damit keine Bienen mehr reinkommen) zum Schleudern gebracht. Vor dem Schleudern werden die Wachsdeckel von den Waben entfernt (z.B. mit einer Entdecklungsgabel), dann kommen die Waben in die Schleuder. Hier wird der Honig aus den Waben geschleudert und vor dem Abfüllen durch ein Doppelsieb von Wachsresten befreit.

Der erste Honig fließt aus der Schleuder durch das Sieb

Deckelwachs im Entdecklungsgeschirr